外壁タイルから雨漏り!原因は別のところに?プロが見抜く可能性と修理法

「丈夫なはずの外壁タイルから、まさかの雨漏り……」 想定外の場所からの雨漏りは、原因が分からず対処に困ることがあります。 「雨漏り」と聞くと屋根を想像しがちですが、実は外壁が原因のケースも少なくありません。 しかも、梅雨や台風の時だけ症状が出るなど、原因の特定が難しいのも厄介な点です。 この記事では、数々の大規模修繕を手がけてきたプロの視点から、外壁タイルの雨漏りについて、もっとも可能性の高い原因…

「丈夫なはずの外壁タイルから、まさかの雨漏り……」 想定外の場所からの雨漏りは、原因が分からず対処に困ることがあります。 「雨漏り」と聞くと屋根を想像しがちですが、実は外壁が原因のケースも少なくありません。 しかも、梅雨や台風の時だけ症状が出るなど、原因の特定が難しいのも厄介な点です。 この記事では、数々の大規模修繕を手がけてきたプロの視点から、外壁タイルの雨漏りについて、もっとも可能性の高い原因…

2025.03.26

ここ数年、豪雪による被害が全国各地で報道されています。 特に東北や北陸など、雪が多い地域の宿泊施設では「屋根が崩れそう」「雨漏りが止まらない」といったトラブルも珍しくありません。 雪国の旅館・ホテル経営者様にとって、雪害は悩ましい問題ではないでしょうか。 この記事では、屋根・外壁・防水をまとめて改修することで、雪害リスクを短期に解消し、長期的なコスト削減にも繋がる方法をご紹介します。 費用面や工…

「うちのホテルはまだ大丈夫…」そう思って、外壁タイルの点検を後回しにしていませんか? 実は、外壁タイルの「浮き」は、放置すると剥落し、人身事故や損害賠償といった深刻な問題に発展する可能性があります。 この記事では、ホテルで外壁タイルが浮いたり剥がれたりする原因から、営業を止めずに行う補修の具体的手法までを分かりやすくまとめました。 大掛かりな工事が必要になってしまう前に、ぜひ参考にしてみてください…

「工場の床、そろそろ塗り替えの時期なんだけど、エポキシ塗床とウレタン塗床、どっちがいいのだろう…?」とお悩みの方、多いのではないでしょうか。 工場や倉庫の現場での塗床材選びは、施設の使い勝手や安全性、さらには将来のメンテナンス費用にも関わってくる、とても大事なポイントです。 そこでこの記事では、特性から価格といったエポキシとウレタンの違いから、施設環境に合わせた選び方まで、徹底的に比較しながら解説…

夏場の猛暑が続く中、工場内の温度上昇は大きな課題です。特に大型の工場では、屋根や壁が熱をため込み、内部の温度が45℃から50℃に達することもあります。このような環境は従業員にとっては非常に過酷で、熱中症のリスクが高まるだけでなく、冷房設備への負担も増え、光熱費の上昇を招きます。 こうした問題を解決するのが遮熱対策です。特に、大規模修繕のタイミングで遮熱塗装を取り入れることで、省エネ効果や作業環境の改善…

2024.11.26

工場や倉庫の屋根は、一般的な建物と比べてダメージを受けやすく、劣化が進みやすい特性があります。 台風や強風、積雪などの自然環境に加え、年数を経るごとに防水性や耐久性が低下し、放置すると雨漏りや建物内部の損傷といった深刻な問題に繋がる可能性もあります。 実際に、修繕のタイミングを逃したがゆえに、屋根全体の葺き替えが必要になり、費用が大きくなってしまった、というケースが弊社の事例にもあります。 この…

2024.11.26

工場や倉庫の修繕・改修でもっとも多い原因が何かご存じですか? 実は、「雨漏り」が原因でご依頼いただくケースがもっとも多いのです。 雨漏りを放置してしまうと、製品や設備へのダメージ、建物全体の劣化など、深刻な問題に発展する可能性があります。 さらに、修繕のタイミングを逃せば、費用も被害も大きくなる一方です。 この記事では、工場・倉庫の雨漏り原因から、すぐに実践できる応急処置、そしてカバー工法や葺き…

工場や倉庫で「床にヒビが入っている」「滑りやすくなっていて危ない」と感じたことはありませんか? ヒビ割れや傷、粉塵が目立つ床は、作業効率が下がり、安全性にも影響を与えます。 しかし、「費用はどのくらいかかるのか」「稼働を止めずに工事できるのか」など、という疑問を持った方も多いと思います。 この記事では、工場・倉庫の床修繕に用いられる塗床工事について、 床劣化が重要な理由・リスク 代表…

東北地方でマンション外壁工事をお考えの方で、 「一体どのくらいの費用がかかるのだろう」 「修繕積立金で足りるか心配...」 といった費用面での心配をしている方も多いのではないでしょうか。 特に、雪深く厳しい冬を越す東北のマンションは、本州の他の地域とは少し事情が違うかもしれません。 マンションの外壁工事は決して安くはないからこそ、事前にしっかりとした費用の目安を知っておくことが大切です。 この記事で…

マンションの外壁、汚れやひび割れが気になり始めた管理組合様、オーナー様。 「そろそろ大規模修繕の時期だけど、費用は?」 「工事中の騒音トラブルは避けたい…」 など、悩みは尽きませんよね。 外壁工事は資産価値を守る重要メンテナンスですが、高額で計画も大変です。 この記事では、そんな疑問や不安を解消するために、知っておくべきポイントをに解説します。 この記事を読めば、こんな疑問が解決します 基本…

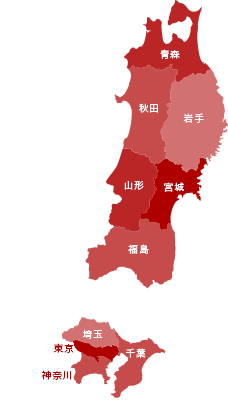

仙台市を中心にその他のエリアも施工対応!

東北6県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)

および首都圏(千葉県、神奈川県、埼玉県、東京都)