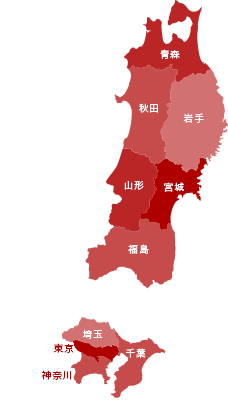

受水槽の水漏れは「原因特定」が9割。プロが教える初動と補修の全て

受水槽から水漏れが起きると、普段あまり馴染みのないトラブルだけに、「まず何をすべきか」「どこに頼ればいいのか」と、いざというときの判断に迷うことがあります。 受水槽の水漏れは、放置すると断水や衛生問題に発展しかねず、早めの判断が求められます。 実は、こうしたトラブル解決の鍵は、水漏れの根本原因を正しく見極め、状況に合った方法を提案できる専門家を選ぶことです。 この記事では、被害を最小限に食い止めるため、水漏れが起きた際の初期対応から主な原因、そして信頼できる業者の見分け方まで、具体的な根拠をもとに分かりやすく解説します。 この記事でわかること 水漏れ発見時にまずやるべき初期対応とNG行動 写真で分かる、水漏れの主な3つの原因と劣化のサイン 主な補修方法ごとのメリット・デメリットと費用相場 後悔しないための、信頼できる専門業者の見分け方 仙台市で数多くの雨漏り修理や大規模修繕を手がけてきた、私たちゆうき総業が、そのノウハウを余すところなくお伝えします。 水漏れ発見時の初期対応 受水槽から水漏れが起きた際は、初期対応が被害の拡大を抑え、早期復旧につながります。 安全を最優先し、具体的な手順で行動することが大切です。 被害拡大を防ぐための3ステップ 受水槽からの水漏れを発見した際は、慌てずに行動することが、被害を最小限に抑える鍵です。 まずは安全を確保して状況を把握したうえで、専門家へ連絡しましょう。 具体的な手順は以下の3ステップです。 ステップ1:安全の確保と状況の確認 まずもっとも優先すべきは、ご自身の安全です。 水漏れ箇所周辺にポンプなどの電気設備がないか確認し、漏電の危険がある場合は絶対に近づかないでください。 安全な場所から懐中電灯などを使って、水漏れの発生源や量、受水槽本体のひび割れの有無などを確認します。 このとき、スマートフォンで動画や写真を撮影しておくと、後で専門業者へ状況を正確に伝える際に非常に役立ちます。 ステップ2:応急処置と関係者への連絡 次に、被害の拡大を防ぐための応急処置をおこないます。 漏れている箇所にブルーシートを被せたり、水の受け皿としてバケツを設置したりするとうまくいきます。 それと同時に、マンションの住民やビルのテナント、管理組合といった関係者へ速やかに状況を報告し、協力を求めることが大切です。 ステップ3:信頼できる専門業者への連絡 応急処置は一時的な対策に過ぎません。 根本的な解決には、専門家による診断と補修が欠かせません。 できるだけ早く、受水槽の修理に対応できる専門業者へ連絡しましょう。 事前に撮影した写真や動画を見せると、状況がスムーズに伝わり、迅速な対応につながります。 対応時に避けるべき行動 良かれと思った行動が、かえって状況を悪化させることもあります。 安全かつ確実な復旧のため、以下の行動は避けるようにしてください。 NG行動1:知識なくバルブを操作する 慌てて給水バルブを閉めてしまうと、他の設備に思いがけない不具合を招く恐れがあります。 バルブの操作は、必ず専門業者の指示に従っておこないましょう。 NG行動2:不適切な材料で応急処置をする 市販の防水テープやコーキング剤による補修は、水圧によってすぐに効果がなくなることがほとんどです。 それだけでなく、後の本格的な修理の妨げになることもあるため、使用は避けましょう。 NG行動3:原因を安易に自己判断する 「小さなひびだから大丈夫」といった自己判断は危険です。 目に見えない部分で劣化が進行していることも十分に考えられます。 原因の特定はプロに任せることが、確実な解決への近道です。 受水槽の水漏れ、主な原因は?【劣化症状の写真付き】 水漏れはある日突然起こるように見えますが、その多くは経年劣化によって静かに進行しています。 ここでは、受水槽の水漏れを引き起こす主な3つの原因を、具体的な症状とともに解説します。 原因1:パネル接合部の劣化(パッキン・ボルト) 多くの受水槽は、FRP(繊維強化プラスチック)製のパネルを組み合わせて作られています。 そのパネル同士の隙間を埋めているのが、ゴム製の「パッキン」です。 このパッキンが紫外線や経年劣化で硬化して弾力性を失うと、隙間ができて水漏れの原因となります。 また、パネルを固定しているボルトの錆や腐食、シール材の劣化も水漏れを引き起こします。 劣化のサイン パネルの継ぎ目に沿って水滴が垂れていたり、ボルト周辺にサビ汁の跡があったり、接合部に白い水垢が付着していたりする場合、パッキンやボルトの劣化が疑われます。 原因2:本体のひび割れ(クラック) 受水槽の本体パネルも、長年の使用で劣化します。 特にFRP製のタンクは、紫外線や風雨に晒されることで、表面に無数の微細なひび割れ(クラック)が発生することがあります。 最初は小さなひびでも、地震の揺れや水圧の影響で徐々に深くなり、あるときを境に大きな亀裂となって水漏れを引き起こすこともあります。 劣化のサイン 本体のひび割れは、初期段階では見つけにくいことがあります。 しかし、タンクの外壁に常に濡れたような筋ができていたり、一部分だけが白っぽく変色していたりする場合は、ひび割れから水が滲み出ているサインかもしれません。 原因3:配管接続部や付属部品の不具合 受水槽本体だけでなく、水を供給・排出するための配管との接続部分も、水漏れが起きやすい箇所です。 接続部のパッキン(フランジパッキン)の劣化や、地震などによる配管のズレが原因で、隙間から水が漏れ出してしまいます。 また、タンク内の水位を調整するボールタップなどの付属部品が故障し、水が止まらなくなる(オーバーフロー)ことも、水漏れの一因です。 劣化のサイン 配管の付け根から水が垂れている、タンク上部のオーバーフロー管から常に水が流れ出ている、といった場合は、接続部のパッキンやボールタップの異常が考えられます。 なぜ、受水槽のトラブルは早めの対応が重要なのか 「少しの水漏れだから」と考えてしまうのは危険です。 受水槽のトラブルは、発見から対応までの時間が被害の規模を左右します。 なぜ早い段階での対応が必要なのか、その理由を見ていきましょう。 放置が招く3つのリスク 「少しの水漏れだから」と放置してしまうと、後で大きな問題に発展することがあります。 具体的には、次のようなリスクが考えられます。 リスク1:大規模な断水につながる 漏水が悪化すると、修理のためにタンクを空にする必要が出てきます。 その結果、建物全体が長時間にわたって断水し、住民やテナントの生活・営業に大きな支障をきたすことになりかねません。 リスク2:衛生状態が悪化し健康に影響を及ぼす 受水槽のひび割れから雨水や汚染物質が入り込むと、貯水されている水が汚染される恐れがあります。 汚染された水と知らずに使ってしまうと、健康に影響を及ぼすことも考えられます。 リスク3:建物の資産価値を損なう 水漏れは受水槽だけの問題に留まりません。 漏れた水が建物の基礎や周辺の構造物を腐食させ、耐久性を損なう原因になります。 結果として、建物全体の資産価値を大きく下げることにもつながります。 【特に注意】FRP製タンクに早めの対応が不可欠な理由 多くの建物で採用されているFRP製の受水槽は、特に注意が必要です。 FRPは紫外線に弱いという特性があり、一度劣化が始まると、その進行が加速することがあります。 表面の小さなひび割れが、ある日突然大きな亀裂に発展し、大量漏水につながる危険もあります。 そのため、FRP製のタンクで水漏れが確認された場合は、初期段階での対応が、結果的に被害とコストを抑える鍵です。 受水槽の水漏れ補修方法と費用・工期の目安 水漏れの状況や原因によって、補修方法はさまざまです。 ここでは、代表的な3つの補修方法と、それぞれの特徴、費用や工期の目安を解説します。 主な補修方法3つの比較 受水槽の水漏れ補修には、劣化の状況や予算に応じていくつかの方法があります。 まずは代表的な3つの方法、「シーリング打ち替え」「FRPライニング工法」「パネル交換・本体交換」について、それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。 [ここに、各補修方法(シーリング、FRPライニング、パネル交換)のメリット・デメリットをまとめた比較表] この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れています。 補修方法 メリット デメリット シーリング打ち替え 費用が比較的安い 工期が短い 応急処置に近い 劣化箇所が多いと効果が薄い 耐久年数が短い FRPライニング工法 タンク全体を防水層で覆うため、耐久性が高い 新品同様の強度を取り戻せる タンク交換より費用を抑えられる シーリングに比べ費用と工期がかかる 施工業者の技術力で品質が左右される パネル交換・本体交換 根本的な解決策 長期間の安心感が得られる 費用が最も高額になる 工期が長く、大規模な断水期間が発生する 設置場所によっては搬入・搬出が困難 補修方法1:シーリング打ち替え シーリング打ち替えは、パネルの接合部など部分的な劣化に対しておこなわれる、もっとも手軽な方法です。 費用と工期を抑えられますが、あくまで応急処置的な側面が強く、タンク全体の劣化が進んでいる場合には根本的な解決になりません。 補修方法2:FRPライニング工法 FRPライニング工法は、受水槽の内側全体をFRPの防水層でコーティングする方法です。 これにより、タンクの強度を高め、新品同様の状態に再生できます。 本体を交換するよりも費用を抑えつつ、高い耐久性を得られるバランスの取れた工法ですが、施工品質が業者の技術力に左右される点には注意が必要です。 補修方法3:パネル交換・本体交換 パネル交換・本体交換は、受水槽そのものを新しくする、もっとも確実な方法です。 長期間にわたる安心感が得られますが、費用はもっとも高額になり、大規模な断水も伴います。 設置場所の状況によっては、部材の搬入・搬出が難しく、大掛かりな工事になることもあります。 【費用相場】補修方法ごとの料金目安と見積もりの内訳 補修費用は、受水槽の大きさや劣化状況、現場の環境によって大きく変動しますが、一般的な目安は以下の通りです。 シーリング打ち替え 5万円〜20万円程度 FRPライニング工法 30万円〜150万円程度 パネル交換・本体交換 100万円〜数百万円以上 見積もりを確認する際は、総額だけでなく、その内訳をしっかり確認することが重要です。 特に、補修費用とは別に「足場の設置費用」が必要になるケースが多く、これが高額になることもあります。 業者によっては、この足場代を含めずに安い金額を提示してくることもあるため、注意が必要です。 【業者選びが重要】仙台で信頼できる専門業者を見抜く3つのポイント 受水槽の水漏れ補修は、どの業者に依頼するかで結果が大きく変わることがあります。 高額な交換工事を勧められたり、修理後に再発したりといったトラブルを避けるために、信頼できる専門業者を見抜くための3つのポイントを紹介します。 Point 1:本当の原因を特定する『診断力』があるか 表面的な水漏れ箇所だけを修理しても、根本原因が解決していなければ、再発する可能性があります。 大切なのは、なぜそこから水が漏れたのか、本当の原因を突き止める『診断力』です。 よくある失敗例 水漏れ箇所をシーリングで塞いだだけですぐに再発。実はタンク全体の劣化が原因で、結局、高額なライニング工事が必要になった。 たとえば私たちゆうき総業は、もともと雨漏り調査・修理を専門としてきました。 建物の水の流れを熟知したノウハウを活かし、赤外線サーモグラフィーなどの専門機材も用いて、水漏れの根本原因を丁寧に調査します。 Point 2:コストを抑え、最適な補修方法を導く『提案力』と『技術力』があるか 業者によっては、自社の利益を優先し、高額な「本体交換」を勧めてくることがあります。 本当に必要なのは、建物の状況と予算に合わせた、最善の補修方法を導き出す『提案力』と、それを実現する『技術力』です。 よくある失敗例 「古いから交換しかない」と言われ、数百万円の見積もりを提示された。他の業者に相談したら、半額以下のライニング工法で十分対応できると分かった。 私たちゆうき総業では、必ずしも交換が最善とは考えていません。 実際に、他社で「交換しかない」と診断された受水槽を、FRPライニング工法で再生させ、コストを大幅に抑えた実績も多数あります。 正確な診断にもとづく誠実な提案はもちろん、外壁塗装や防水、足場工事まで自社の職人(多能工)で一貫して対応できるため、中間マージンが発生せず、質の高い工事を適正価格でご提供できます。 Point 3:緊急時に頼れる『機動力』と『責任感』があるか 水漏れは、緊急の対応が必要です。 「すぐに来てほしい」という時に、迅速に対応してくれる『機動力』と、「最後まで自分たちの仕事に責任を持つ」という『責任感』は何よりも重要です。 よくある失敗例 電話をしても「担当者が不在」で話が進まない。下請け業者が施工したため、トラブルが起きても責任の所在が曖昧になった。 ゆうき総業では、自社に多様な専門職人を抱える「多能工体制」を整えています。 外部業者との調整が不要なため、お問い合わせから現地調査、応急処置まですばやく対応できるのが強みです。 診断から施工、アフターフォローまで一貫して自社で管理し、最後まで責任を持って対応します。 まとめ:宮城近隣で受水槽の水漏れにお悩みなら。専門家の診断で根本解決へ この記事では、受水槽の水漏れという一見単純なトラブルの裏に、パネル接合部のパッキン劣化や本体のひび割れといった、専門家でなければ見抜けない多様な原因が潜んでいることを解説しました。 そして、その根本原因を特定する「診断力」こそが、高額な交換工事を避け、最適な補修へとつながる鍵です。 水漏れ発見時の対応: まずは「安全確保」「状況確認」「専門家への連絡」を徹底する。 主な水漏れの原因: 「パネル接合部」「本体のひび割れ」「配管接続部」の経年劣化が考えられる。 放置するリスク: 「断水」「衛生問題」「資産価値の低下」など、より大きな問題に発展する。 業者選びの核心: 表面的な修理ではなく、本当の原因を見抜く『診断力』がもっとも重要です。 私たち、ゆうき総業は、この記事で解説した『診断力』を最大の強みとしています。 雨漏り調査で培った知見を活かし、受水槽トラブルの根本原因を正確に突き止め、建物の資産価値を守る、無駄のない最適な補修方法を提案します。 宮城県内やその近隣県で受水槽の水漏れにお困りなら、まずは一度、私たちの無料診断をご利用ください。 専門スタッフが状況を正確に把握し、最善の補修方法を提案します。