2024.11.26

工場の屋根の劣化をそのままにしないで!コスト増を防ぐための修繕の目安を解説

工場や倉庫の屋根は、一般的な建物と比べてダメージを受けやすく、劣化が進みやすい特性があります。 台風や強風、積雪などの自然環境に加え、年数を経るごとに防水性や耐久性が低下し、放置すると雨漏りや建物内部の損傷といった深刻な問題に繋がる可能性もあります。 実際に、修繕のタイミングを逃したがゆえに、屋根全体の葺き替えが必要になり、費用が大きくなってしまった、というケースが弊社の事例にもあります。 この…

2024.11.26

工場や倉庫の屋根は、一般的な建物と比べてダメージを受けやすく、劣化が進みやすい特性があります。 台風や強風、積雪などの自然環境に加え、年数を経るごとに防水性や耐久性が低下し、放置すると雨漏りや建物内部の損傷といった深刻な問題に繋がる可能性もあります。 実際に、修繕のタイミングを逃したがゆえに、屋根全体の葺き替えが必要になり、費用が大きくなってしまった、というケースが弊社の事例にもあります。 この…

2024.06.22

こんにちわ!ゆうき総業の八鍬です! 今年の冬に雨漏り調査をさせて頂き、調査報告書と修繕のお見積りを御検討頂きまして、現在雨漏り修繕工事をさせて頂いております。 長年、内部まで水が廻っていたようで木が腐朽しております。 100%雨漏りを解消出来るよう修繕させて頂いております。 現在では、ビルやマンション、旅館などの雨漏り調査の御依頼も、有難い事に増えてきております。 お力になれればと思いますので、是非…

夏場の猛暑が続く中、工場内の温度上昇は大きな課題です。特に大型の工場では、屋根や壁が熱をため込み、内部の温度が45℃から50℃に達することもあります。このような環境は従業員にとっては非常に過酷で、熱中症のリスクが高まるだけでなく、冷房設備への負担も増え、光熱費の上昇を招きます。 こうした問題を解決するのが遮熱対策です。特に、大規模修繕のタイミングで遮熱塗装を取り入れることで、省エネ効果や作業環境の改善…

2024.06.28

大規模修繕工事後は「点検作業」も大切! 大規模な修繕工事が無事に完了した後、必ず行われるのが点検作業です。この作業は、工事が当初の計画通りに進められ、求められる品質が確保されているかを確認するために欠かせません。 点検の対象となるのは、建物の外壁や屋根をはじめ、防水工事の状態、さらには設備機器の修繕状況など多岐にわたります。これらを入念にチェックすることで、工事の成果を評価します。点検を担当する…

「工場の床、そろそろ塗り替えの時期なんだけど、エポキシ塗床とウレタン塗床、どっちがいいのだろう…?」とお悩みの方、多いのではないでしょうか。 工場や倉庫の現場での塗床材選びは、施設の使い勝手や安全性、さらには将来のメンテナンス費用にも関わってくる、とても大事なポイントです。 そこでこの記事では、特性から価格といったエポキシとウレタンの違いから、施設環境に合わせた選び方まで、徹底的に比較しながら解説…

2024.08.19

近年、建物の大規模修繕工事において注目を集めている「無足場工法」。この革新的な工法は、従来の足場を使用する方法とは一線を画す効率性と安全性を兼ね備えています。 弊社、ゆうき総業は、高層ホテルやマンションが多く、同時に敷地の余裕が少ない仙台市で数少ない無足場工法を取り扱える施工業者で、他社では断られたような難工事も、豊富な経験・ノウハウと独自のアイデアで解決策を導いています。 本記事では、そんな当…

工場や倉庫の大規模修繕では、まとまった費用が必要となり、経営への影響も大きいです。そこで頼りになるのが火災保険です。 火災保険は火災だけでなく、風災や雪災などの自然災害に対する補償も提供しており、修繕費用の大部分をカバーできる可能性があります。 この記事では、具体的に火災保険を活用できる範囲や修繕費用を最小限に抑える方法、手続きのポイントについて詳しく解説します。 火災保険でカバーされる範囲とは…

2024.08.16

近年、建築物の大規模修繕において、ドローンを活用した点検作業が急速に普及しています。従来の高所点検における課題を解決し、効率的かつ安全な点検を可能にするドローン技術。その魅力と課題について、詳しく見ていきましょう。 大規模修繕で「ドローン点検」が大注目! 大規模修繕の現場で、ドローンを活用した点検作業が注目を集めています。この背景には、ドローン技術の進化と従来の高所点検における課題の解決があり…

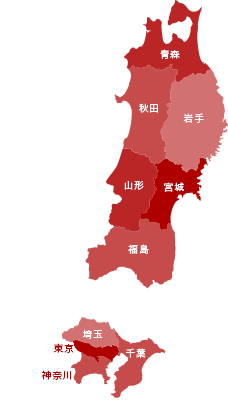

工場や倉庫の改修や修繕では、補助金や助成金を活用することで、修繕費用の負担を大きく軽減できる可能性があります。 しかし、これらの制度は、手続きが煩雑で条件も多く、「申請はハードルが高い…」と感じてしまうかもしれません。 そこで、この記事では、東北6県(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)で工場を運営されている皆さまに向けて、利用可能な補助金・助成金情報をわかりやすくお伝えします。さらに、併用できる…

2024.08.20

近年、建設現場における墜落事故が増加傾向にあることをご存知でしょうか。この深刻な問題に対処するため、労働安全衛生規則の改正が決定されました。その中心となるのが、本足場の義務化です。 改正の最大の目的は、言うまでもなく労働者の安全確保です。高所作業における危険を最小限に抑え、安心して働ける環境を整えることが急務となっています。そこで導入されたのが、2024年4月からの本足場義務化なのです。 では、具体的…

仙台市を中心にその他のエリアも施工対応!

東北6県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)

および首都圏(千葉県、神奈川県、埼玉県、東京都)