投稿日:2025.07.28 最終更新日:2025.08.04

ベランダのサッシ雨漏り、実は原因は単純ではない?プロが教えるNG対応も解説

ベランダのサッシから雨漏りが…。

多くの方が「原因はサッシの隙間だろう」と考え、ホームセンターで補修材を買ってきて、とりあえず埋めてみよう、と試みます。

しかし、結論からお伝えすると、その応急処置で雨漏りが根本から解決することは、まずありません。

なぜなら、目に見えるサッシ周りの水漏れは、あくまで雨水の「出口」でしかないことが多く、本当の「入口」は、思いもよらない外壁のひび割れや、ベランダ床の防水層の破れといった、別の場所に隠れているからです。

この記事では、サッシの雨漏りについて、その原因から対処法、業者選びまでを徹底的に解説します。

- マンションの雨漏り、修理の責任は誰にあるのか

- 発見時にすぐやるべき応急処置と、やってはいけないNG対応

- サッシ雨漏りの本当の原因と、再発させない修理方法

- 後悔しないための、信頼できる専門業者の見つけ方

職歴:27年

得意分野:防水工事・外構工事・大規模改修管理業務

保有資格:1級建築施工管理技士、1級建築塗装技能士、1級ポリマーセメント防水、1級改質アスファルト防水、外壁1級仕上げ技能者、防水登録基幹技能者、外壁仕上基幹技能者、国際ライセンス サーモグラファーレベル1、監理技術者、職長安全衛生教育、他

目次

【まずは知っておくべき!】マンションのサッシ雨漏り、修理は誰の責任?

ベランダのサッシから雨漏りを発見したとき、多くの人が「自分で直さなければ」と焦ってしまいます。

しかし、その必要はほとんどありません。

まず、修理の責任が誰にあるのかを正しく理解しましょう。

「専有部分」と「共用部分」で責任の所在が決まる

マンションの管理規約では、建物の部分は「専有部分」と「共用部分」に分けられています。

| 専有部分 | その部屋の所有者だけが使用する部分(例: 部屋の内側の壁紙、床材など)。 修理責任は所有者(居住者)にあります。 |

|---|---|

| 共用部分 | 居住者全員で共有する部分(例: 廊下、エレベーター、建物の構造体など)。 修理責任は管理組合にあります。 |

窓枠やサッシは原則「共用部分」

そして、窓枠やサッシ(ガラスも含む)は、多くの場合「共用部分」と定められています。

外壁と同じように、建物の基本的な性能を維持するための重要なパーツだからです。

つまり、サッシ本体の劣化や、外壁とサッシの隙間(シーリング)が原因の雨漏りは、管理組合の責任で修理するのが基本です。

ただし、ご自身で後から内側に取り付けた二重サッシや、網戸などは専有部分と見なされ、自己負担での修理となるケースが一般的です。

最終的にはご自身のマンションの管理規約を確認することが最も確実ですが、まずは「サッシの雨漏りは管理組合マター」と考えて差し支えないでしょう。

雨漏り発見!専門家を待つ間に居住者がやるべき応急処置

修理は管理組合が行うとはいえ、発見時の初期対応は非常に重要です。

専門家が到着するまでの間に、室内の被害を最小限に食い止めるための応急処置を行いましょう。

濡れては困るものの移動

テレビやパソコンといった電化製品や、濡れると困る家具を、雨漏り箇所からすぐに遠ざけます。

感電の危険を避けるため、近くのコンセントは抜いておくのが安全です。

吸水と養生

雨水が垂れている床にビニールシートを敷き、その上にバケツを置いて水を受け止めます。

壁や天井から水が伝っている場合は、雑巾やタオルを押し当てて水分を吸収させましょう。

状況証拠の写真・動画撮影

スマートフォンで構いませんので、被害の状況を記録してください。

これは管理組合への報告や、火災保険を申請する際の重要な証拠となります。

- 雨漏りしている箇所のアップ写真(水が垂れている様子など)

- 壁や床のシミなど、被害範囲がわかる写真

- サッシ周りや外壁、ベランダ床など、原因と思われる箇所の写真

外からの水の侵入を防ぐ

室内の対策と並行して、外からの水の侵入を一時的に止める処置も役に立ちます。

原因箇所がはっきりと分からない場合は、ベランダ全体をブルーシートで覆うのが手軽でうまくいきます。

その際、風で飛ばされないように、シートの端を手すりに紐でしっかりと結びつけたり、土嚢(どのう)や水を入れたペットボトルなどの重しで固定しましょう。

雨戸があるご家庭なら、閉めるだけで雨の吹き込みをかなり防げます。

もし雨戸がなければ、ベニヤ板や段ボールを窓に立てかけるだけでも、一時的な盾として機能します。

ただし、板を釘で打ち付けると建物に新たな穴を開けてしまい、かえって雨漏りを悪化させる原因になるので、絶対にやめましょう。

サッシ周りのひび割れや隙間など、原因箇所が特定できている場合は、防水テープの活用もありです。

ホームセンターなどで手に入る耐水性の高いテープを、乾いた布で水気を拭き取った上からしっかりと貼り付けることで、水の侵入を大幅に抑制できます。

防水テープは後で綺麗に剥がせるものが多く、プロが本格的な修理を行う際の妨げになりにくいものを使いましょう。

管理会社・オーナーへの報告

これらの応急処置は、あくまで専門家による本格的な修理までの「一時しのぎ」です。

ご自身での修理は試みず、すぐに建物の管理会社やオーナー(賃貸の場合)へ連絡し、専門家による正確な診断と修理を進めましょう。

【絶対ダメ】かえって被害が広がるNG応急処置

焦る気持ちから、よかれと思ってやったことが裏目に出てしまうケースもあります。

以下の2点は絶対に避けてください。

NG①:原因不明のままコーキング剤を充填する

もっとももやってはいけない応急処置です。

サッシ周りの怪しい隙間を市販のシリコンコーキングなどでやみくもに埋めると、水の本当の通り道を塞げず、内部で水が別の経路を探し、見えないところで被害を拡大させてしまう恐れがあります。

後日、プロが修理を行う際に不適切なコーキングを除去する手間と追加費用も発生します。

NG②:外壁やサッシに釘やビスを打つ

ブルーシートなどを固定するために外壁やサッシへ釘やビスを打つのは、絶対にやめてください。

建物の防水層を破壊し、新たな水の侵入口を作ってしまいます。

壁内部の腐食など、被害をかえって広げる原因になるためです。

シートの固定は、土嚢(どのう)などの重しやロープを使い、建物を傷つけない方法で行いましょう。

なぜ起きる?ベランダ・サッシ雨漏りの代表的な3つの原因

そもそも、なぜベランダやサッシから雨漏りが起きてしまうのでしょうか。

雨漏りの原因は一つとは限らず、複数の要因が絡み合っていることも少なくありません。

ここでは、代表的な3つの原因について、そのメカニズムを詳しく解説します。

原因1. サッシ周りのシーリング(コーキング)の劣化

窓サッシと外壁のつなぎ目には、雨水の侵入を防ぐために「シーリング」または「コーキング」と呼ばれるゴム状の素材が充填されています。

このシーリング材は、紫外線や風雨に常にさらされているため、時間とともに弾力性を失い、硬化していきます。

そして、硬くなったシーリング材は、建物のわずかな揺れや温度変化による伸縮に耐えきれず、ひび割れたり、壁との間に隙間が生まれたりするのです。

特に、水が溜まりやすいサッシの下部や四隅は劣化が早く進む傾向にあります。

表面に細かい亀裂が入っている、指で触るとポロポロと崩れる、といった症状が見られたら、シーリングの劣化が雨漏りの原因である可能性が高いでしょう。

この隙間を放置すると、雨水が壁の内部にまで浸透し、断熱材を濡らしてカビを発生させたり、建物の柱や梁といった構造部分を腐らせたりと、見えないところで被害が大きな問題になる恐れがあります。

原因2. 外壁のひび割れ(クラック)からの浸水

外壁自体にできたひび割れ(クラック)も、雨漏りの主要な原因の一つです。

モルタルやコンクリートの外壁は、経年劣化や乾燥・収縮、あるいは地震の揺れなどによって、表面に亀裂が生じることがあります。

髪の毛ほどの細いひび割れ(ヘアクラック)だからと油断してはいけません。

台風やゲリラ豪雨のように、強い風を伴う横殴りの雨が吹き付けると、毛細管現象によって雨水が壁の内部へと吸い込まれていきます。

そして、壁内を伝ってサッシ周りから室内に現れる、というケースは非常に多いのです。

特に、幅が0.3mmを超えるひび割れや、窓の四隅から斜めに入っている「開口クラック」は、雨漏りに直結しやすい危険なサインです。

ひび割れの近くの室内側の壁にシミやクロスの剥がれがあれば、すでに雨水が侵入している証拠と考えられます。

原因3. ベランダ床の防水層の破れや機能不全

ベランダの床面には、雨水が建物内部に染み込むのを防ぐための「防水層」が施工されています。

この防水層は、塗装(塗膜防水)やシート状の素材(シート防水)などで作られており、表面はトップコートと呼ばれる保護塗料で守られています。

しかし、この防水層も紫外線や雨風の影響で徐々に劣化し、トップコートが剥がれたり、防水層自体に亀裂や浮き、破れが生じたりします。

防水機能が失われた場所に水たまりができると、コンクリートのわずかな隙間などから階下へ水が染み込み、雨漏りを引き起こします。

また、見落としがちなのが、排水口(ドレン)の詰まりです。

落ち葉やゴミ、飛んできた土砂などで排水口が塞がれると、ベランダがプールのようになり、通常では水に浸からないような壁との取り合い部分や、防水層のわずかな劣化箇所から、水が溢れて侵入してしまうことがあります。

定期的な清掃が不十分だと、防水層の劣化を加速させる原因にもなります。

どう直す?原因別の雨漏り修理方法と費用相場

雨漏りの原因が特定できたら、次は具体的な修理方法と費用が気になるところです。

ここでは、前述した3つの原因それぞれに対応する代表的な修理方法と、その費用相場について解説します。

シーリングの劣化は「打ち替え」か「増し打ち」で対応

劣化したシーリングの修理方法は、主に「打ち替え」と「増し打ち」の2種類です。

打ち替え:根本解決で長期的な安心を

古いシーリングをカッターなどで完全に撤去し、下地を清掃した上で新しいシーリング材を充填する、もっとも確実な方法です。

根本的な解決に繋がります。

費用は1メートルあたり約1,000円〜1,200円(既存シールの撤去費用が別途1~3万円程度かかる場合あり)、窓1箇所あたりなら1.5万円〜5万円程度が相場です。

増し打ち:費用を抑えた応急処置

既存のシーリングの上から、新しいシーリング材を重ねて充填する方法です。

撤去の手間がない分、費用は1メートルあたり約500円〜900円とコストを抑えられます。

ただし、あくまで応急処置的な意味合いが強く、下地の劣化状況によっては施工できない、あるいは数年で再発する可能性も考慮すべきです。

いずれの方法も、ご自身で行うと古いシールの除去や下地処理が不十分で、すぐに再発するリスクが高いため、専門業者に任せるのが安心です。

作業は半日~1日ほどで完了することが多く、足場を組まずに作業できる範囲であれば、追加費用も抑えられます。

外壁のひび割れは幅や深さに応じた補修を

外壁のひび割れは、その幅や深さに応じて補修方法が異なります。

| 軽微なひび割れ (幅0.3mm未満のヘアクラック) |

ひび割れの上からシーリング材を刷り込んだり、防水効果のある塗料を塗布したりする比較的簡単な方法で対処できます。費用は数万円程度で収まることが多いです。 |

|---|---|

| 中程度のひび割れ(幅1mm程度まで) | ひび割れに専用のドリルで穴を開け、低粘度のエポキシ樹脂などを注入して内部から隙間を埋める工法がとられます。費用は数万円規模になるのが一般的です。 |

| 重度のひび割れ (幅1mm以上) |

ひび割れ部分をU字型にカットして広げ、そこにシーリング材や樹脂を充填する「Uカットシーリング工法」が用いられます。より確実な補修方法ですが、費用は高くなります。窓周りの補修では、3万円~15万円程度が相場です。 |

工期は補修範囲によりますが、部分的なものであれば1日、塗装の乾燥を含めても2~3日で完了します。

DIYでの補修は表面的なものに留まり、内部にまで達したクラックは再発の可能性が高いため、専門家による診断と的確な施工を強くお勧めします。

ベランダ防水は劣化レベルに合わせた3段階の修理法

ベランダの防水工事は、劣化の度合いによって大きく3段階に分かれます。

| トップコートの 再塗装 |

防水層の表面を保護しているトップコートの剥がれや色褪せといった比較的軽微な劣化の場合に行います。一般的な広さ(8~10㎡)のベランダで、費用相場は4万円~6万円程度、工期は1日程度です。 |

|---|---|

| 防水層の再施工 (重ね塗り) |

防水層自体にひび割れや浮きが見られる場合、既存の防水層の上から新たにウレタン防水などを重ね塗りします。トップコートの塗装も含め、費用相場は14万円~16万円程度です。 |

| 防水層の全面改修 (下地から) |

防水層がボロボロになっていたり、雨漏りが頻発していたりするなど、下地から劣化が進行している場合の最終手段です。既存の防水層を全て撤去して下地から作り直すため、費用は40万円~60万円規模になることもあり、工期も3日~1週間程度かかります。 |

なお、排水口の詰まりが原因であれば、専門業者による高圧洗浄などで数千円~数万円で解決できることもあります。

まずは詰まりがないか確認してみるのも一つの手です。

雨漏り修理の本質は「本当の原因」を見抜く調査力にある

「雨漏りしている場所さえ直せば大丈夫」そう思っていませんか?

実は、雨漏り修理のもっとも難しく、そして決め手となるポイントは、水の本当の浸入口を正確に突き止めることにあります。

特に、お住まいの建物の構造によって、その難易度は大きく変わるのです。

ここが、雨漏り解決の本質です。

水の「入口」と「出口」は違う場所にあるのが当たり前

雨漏りでは、実際に水が垂れている「出口」と、雨水が建物内に侵入している「入口」は、必ずしも同じ場所とは限りません。

むしろ、全く違う場所であることの方が多いのです。

雨水は、壁の内部や構造体を伝って、予想もつかないルートを旅して室内に現れます。

例えば、屋根の小さな損傷から入った水が、何メートルも離れたリビングの天井から染み出してくる、といったケースは珍しくありません。

そのため、目に見える染みだけを塞いでも、大元の原因を断たなければ、水はまた別の弱い部分を探して漏れ出し、いたちごっこになってしまうのです。

【要注意】建物の構造で原因究明の難易度が変わる

建物の構造の違いは、雨漏りの原因究明の難易度に直接影響します。

雨漏り調査の難易度比較表

| 構造 | 特徴 | 雨漏りの現れ方 | 原因究明の難易度 |

|---|---|---|---|

| 木造 | 柱や梁が木材でできている | 比較的水の通り道が限定され、木材に雨染みが残りやすい。 | 比較的易しい |

| 鉄骨・RC造 | 鉄骨の骨組みや鉄筋コンクリートでできている | 水が鉄骨やコンクリート内部を自由に横移動し、乾燥すると痕跡が残りにくい。 | 非常に難しい |

木造住宅の場合、雨水が侵入すると柱や梁といった木材にシミが残りやすいため、それを手掛かりに水の通り道を推測し、原因箇所にたどり着きやすい傾向があります。

一方で、マンションやビルに多い鉄骨造や鉄筋コンクリート(RC)造の場合、事態はより複雑です。

水は、鉄骨の梁を伝って水平に何メートルも移動したり、コンクリートの内部に拡散したりするため、浸入口と出口が大きく離れていることが頻繁にあります。

さらに、コンクリートは一度乾いてしまうと水の痕跡がほとんど残らないため、原因の特定はプロにとっても極めて困難です。

これこそが「見えない雨漏り」の正体であり、専門的な調査が欠かせない理由です。

ただし、比較的低層の木造マンションなどの場合、雨水が侵入すると柱や梁といった木材にシミが残りやすいため、それを手掛かりに水の通り道を推測し、原因箇所にたどり着きやすい傾向があります。

プロは科学的調査で「見えない原因」を突き止める

では、プロはどのようにして「見えない雨漏り」の原因を突き止めるのでしょうか。

それは、経験と勘だけに頼るのではなく、科学的な調査機器を駆使するからです。

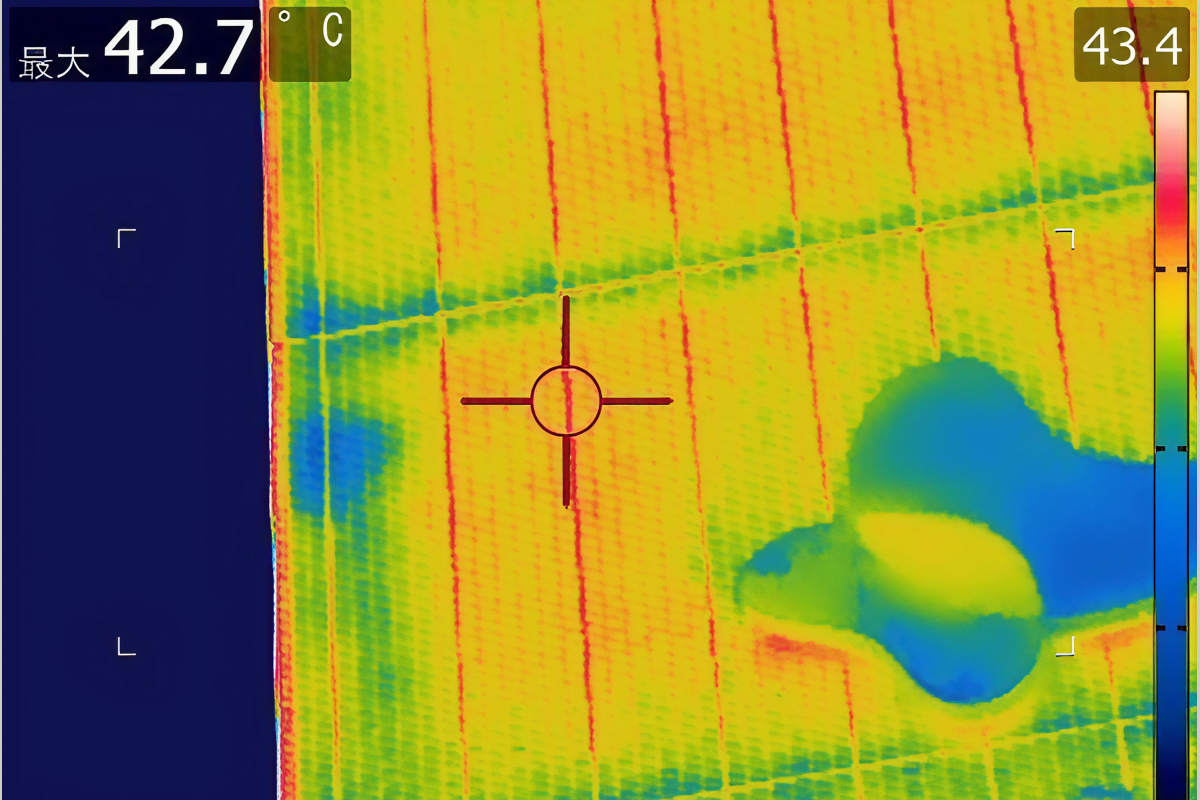

| 赤外線サーモ グラフィー調査 |

建物を特殊な赤外線カメラで撮影し、目には見えない壁内部の温度の違いを可視化する調査です。雨水が浸入している箇所や通り道は、他の部分より温度が低く表示されるため、建物を壊すことなく非破壊で雨漏りの原因を特定できます。 |

|---|---|

| 散水試験 | 雨漏りの原因と思われる箇所に、ホースなどで実際に水をかけ、雨の状況を再現する調査です。時間をかけて範囲を絞りながら行うことで、水の浸入口を確実に特定します。 |

その他にも、蛍光塗料を含んだ水を流して紫外線ライトで光らせる「発光液調査」など、状況に応じて様々な手法を組み合わせ、雨漏りの根本原因を100%特定します。

こうした精密な調査があって初めて、再発を防ぐための最適な修理計画を立てられるのです。

後悔しない業者選びは「調査力」を見極める3つのポイントで決まる

ここまで読んで、雨漏りは「見えている場所だけが原因ではない」こと、そして原因を正確に特定する「調査力」がいかに重要か、お分かりいただけたかと思います。

目に見えるサッシ周りの症状だけを修理しても、本当の原因が見過ごされていれば、再発を繰り返すことになりかねません。

では、どうすれば信頼できる業者を見極められるのでしょうか。

特に確認すべき3つのポイントをご紹介します。

ポイント1. 症状を決めつけず、本当の原因を探る姿勢があるか

優良な業者は、「サッシからの雨漏りですね」と即断しません。

まずは丁寧なヒアリングと目視調査を行い、必要に応じて先述した赤外線カメラなどの専門機材を用いて、水の浸入経路を多角的に、そして徹底的に調査します。

「なぜ、そこまで調べるのか」を論理的に説明してくれるかどうかも、誠実さを見極めるポイントです。

ポイント2. 鉄骨・RC造の雨漏り修理に詳しいか

雨漏りの原因究明は、建物の構造によって難易度が大きく変わります。

特にマンションやビルに多い鉄骨造・RC造は、木造住宅に比べて水の通り道が複雑で、原因の特定が非常に困難です。

そのため、鉄骨・RC造の修理実績が豊富かどうかは、業者選びにおける極めて重要な判断基準となります。

ウェブサイトで、自社が対応してきた建物の種類や、具体的な修理事例(特に鉄骨・RC造)を確認してみましょう。

ポイント3. 調査結果に基づいた最適な修理方法を提案できるか

正確な調査の結果、広範囲な補修が必要だと判明することもあります。

その際に、ただ高額な工事を勧めるのではなく、顧客の予算や状況を考慮し、状況に合った工法を複数提案してくれる業者は信頼できます。

例えば、私たち「ゆうき総業」では、大規模な外壁修繕が必要な場合でも、お客様のコスト負担を大幅に削減できる「無足場工法」という方法もあります。

他社から「足場が組めないから」と断られたような難しい案件でも、諦める前にぜひ一度ご相談ください。

私たちゆうき総業は、全国122社が加盟する雨漏り修理の専門家集団「雨漏り119」において、2度も調査実績日本一に輝いた「雨漏り解決のプロフェッショナル」です。

他社がさじを投げた難解な雨漏りも、その根本原因を突き止め、建物の資産価値を守るための最適なご提案をお約束します。

まとめ:ベランダサッシの雨漏り、放置はNG!専門家の調査で根本解決を

ここまで、ベランダ・サッシからの雨漏りについて、応急処置から原因、修理方法、そして業者選びのポイントまで解説してきました。

雨漏りは、見えている場所だけが原因とは限らず、建物の構造を理解した専門的な調査が欠かせません。

正しい知識で、あなたの大切な資産であるマンションを守りましょう。

- 雨漏りを発見したら、まずは落ち着いて応急処置

- 主な原因はシーリング、外壁、防水層の劣化

- 修理成功の鍵は、水の浸入口を正確に特定する「調査力」

- 信頼できる業者選びが、建物の価値を守る

私たちゆうき総業は、赤外線カメラなどの最新機材を駆使し、他社では見つけられなかった雨漏りの原因さえも突き止めます。

「雨漏り119」で調査実績日本一に輝いた調査力と、累計6,000件を超える実績に裏打ちされたワンストップ体制で、あなたの大切なマンションを根本から守ります。

「もしかして?」と感じたら、手遅れになる前にぜひ一度ご相談ください。

専門の雨漏り診断士が、無料での確かなアドバイスをいたします。