2024.05.16

某新築マンション 打設

ゆうき総業仙台支店長の八鍬でございます。 近頃は気温が上がったり下がったりと落ち着かない季節です。朝方は冷え込みますので、身体に気を遣い乗り越えて行きましょう‼️ さて、現在進行中の工事現場の一部をご紹介させて頂きます。 こちらは某新築分譲マンション、土間打設中の写真になります。 安全第一で作業を進めております。 工事部の皆さん、大変お疲れ様です。 これからも工事の様子などを上げて行…

2024.05.16

ゆうき総業仙台支店長の八鍬でございます。 近頃は気温が上がったり下がったりと落ち着かない季節です。朝方は冷え込みますので、身体に気を遣い乗り越えて行きましょう‼️ さて、現在進行中の工事現場の一部をご紹介させて頂きます。 こちらは某新築分譲マンション、土間打設中の写真になります。 安全第一で作業を進めております。 工事部の皆さん、大変お疲れ様です。 これからも工事の様子などを上げて行…

大規模修繕は、一般的に10年から15年ごとに行われる大がかりな工事です。外壁の塗り替えや防水工事、設備の更新など、建物全体をきれいにして機能を回復させるうえで欠かせません。 ただ、工事期間中は騒音が発生します。「うるさいんじゃないか」「工事期間中の生活への影響は?」「騒音で仕事に集中できるかな」「子どもの昼寝の時間はどうしよう」など、様々な不安が頭をよぎるかもしれません。 この記事では、大規模修繕で…

2025.09.29

マンションの外壁を見上げたとき、「あのタイル、浮いてない?」と気になったことはありませんか。 「まだ落ちてないし、様子を見よう」と思いがちですが、タイルの浮きは剥落事故につながる危険なサインです。 とはいえ、「どうやって直すのか」「費用はどのくらいか」「どの業者に依頼すればいいのか?」なども分からず不安ですよね。 この記事では、修繕の施工実績6,000件以上専門家として、実際の補修事例をもとに、あなた…

マンション大規模修繕で失敗しない業者選定の重要性とは? マンションの大規模修繕は、建物の寿命延長と資産価値維持に欠かせない重要な工事です。通常10〜15年ごとに行われ、外壁補修や防水工事などが含まれます。その費用は数千万円から数億円にも及ぶ大規模なものとなります。 このような大きな投資を伴う工事だからこそ、適切な業者選定が成功の鍵を握ります。信頼性の低い業者を選んでしまうと、工期の遅れや品質低下、さ…

2024.08.19

近年、建物の大規模修繕工事において注目を集めている「無足場工法」。この革新的な工法は、従来の足場を使用する方法とは一線を画す効率性と安全性を兼ね備えています。 弊社、ゆうき総業は、高層ホテルやマンションが多く、同時に敷地の余裕が少ない仙台市で数少ない無足場工法を取り扱える施工業者で、他社では断られたような難工事も、豊富な経験・ノウハウと独自のアイデアで解決策を導いています。 本記事では、そんな当…

マンションやビルの管理者として、「外壁のタイルはまだ大丈夫だろう」と思っていませんか? しかし、外壁タイル剥落事故は全国で実際に起きており、管理者が負う責任は想像以上に重いものです。 実は、「知らなかった」では済まされない法的責任があり、管理者に落ち度がなくても建物に欠陥があれば重い賠償責任を負うことになります。 この記事では、数多くの大規模修繕を手がけてきた専門家の視点から、管理者が知っておい…

2024.06.12

大規模修繕を依頼する際、「コンサルタント」という言葉をよく耳にしますよね。そもそも建物の修繕におけるコンサルタントとは何をする人なのでしょうか?本記事では大規模修繕におけるコンサルタントの役割やコンサルタントとしてサポートしてくれる領域まで詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください! そもそも「施工業者ってどういう基準で決めるの…?」と感じている方は、ぜひ下記記事もあわせてご覧ください。…

2024.08.16

近年、建築物の大規模修繕において、ドローンを活用した点検作業が急速に普及しています。従来の高所点検における課題を解決し、効率的かつ安全な点検を可能にするドローン技術。その魅力と課題について、詳しく見ていきましょう。 大規模修繕で「ドローン点検」が大注目! 大規模修繕の現場で、ドローンを活用した点検作業が注目を集めています。この背景には、ドローン技術の進化と従来の高所点検における課題の解決があり…

マンションで突然の雨漏り。 修理を依頼するにも「リフォーム会社」「屋根・塗装店」「防水専門業者」など、どこに依頼すればいいのでしょうか? 実は、マンションと戸建てでは雨漏りの原因も修理方法も根本的に違います。 マンションの多くはRC造(鉄筋コンクリート造)、戸建ては木造という構造の違いがあるため、戸建て住宅の経験だけでは原因特定が困難なのです。 この記事では、マンション特有の複雑な構造を理解し、原…

大規模修繕は、マンションを長く快適に保ち、資産価値を維持するうえで欠かせない工事です。 しかし、まとまった費用が必要になるため、多くの方が様々な不安を抱えているのではないでしょうか。 とりわけ、「費用を払えない場合にどうすればいいのか」という切実な悩みも多く聞かれます。 そこで本記事では、特に以下のような疑問や不安をお持ちの方に向けて、大規模修繕の専門家視点から具体的な情報をわかりやすく解説しま…

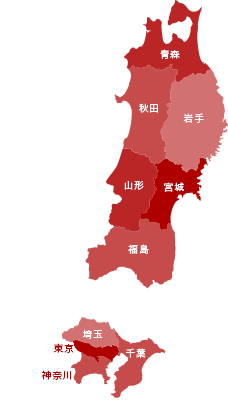

仙台市を中心にその他のエリアも施工対応!

東北6県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)

および首都圏(千葉県、神奈川県、埼玉県、東京都)