2024.04.30

建設現場の足場の種類は何がある?足場の費用相場や注意点を解説

足場の種類と特徴 くさび式足場(ビケ足場) くさび式足場は、鋼管を支柱として一定間隔で立て、水平材や斜材をくさび状の金具で固定する足場です。低層から中層の建物に適しており、組み立てや解体が比較的容易で、複雑な形状の建物にも対応できるのが特徴です。また、コストパフォーマンスにも優れています。ただし、設置にはある程度のスペースが必要となります。 枠組み足場 枠組み足場は、溶接された鉄製の建枠を主要部…

2024.04.30

足場の種類と特徴 くさび式足場(ビケ足場) くさび式足場は、鋼管を支柱として一定間隔で立て、水平材や斜材をくさび状の金具で固定する足場です。低層から中層の建物に適しており、組み立てや解体が比較的容易で、複雑な形状の建物にも対応できるのが特徴です。また、コストパフォーマンスにも優れています。ただし、設置にはある程度のスペースが必要となります。 枠組み足場 枠組み足場は、溶接された鉄製の建枠を主要部…

マンションの大規模修繕を検討する際、多くの管理組合様やオーナー様が驚かれるのが、想像以上に高額となる「足場費用」です。 実は、足場の費用が高額になるのには、いくつかのハッキリとした理由があります。 建物の特性や現場の環境、そして安全基準の変化など、様々な要因が絡み合って費用を押し上げているのです。 しかし、この高額な費用も、決して「仕方がない」と諦める必要はありません。 この記事では、東北地方で…

2024.04.23

修繕と改修の違いとは?違いを一覧表で解説 修繕は劣化した建物を元の状態に戻す事であるのに対して、改修は建物をよりアップグレードさせる事である。といった違いがあります。 用語 定義 具体例 修繕 (しゅうぜん) 建物や設備が劣化した際、元の状態またはそれに近い状態へ回復させる工事。 外壁塗装、防水工事 改修 (かいしゅう) 建物の性能や機能をグレードアップさせる工事。 耐震補強、…

2024.04.15

大規模修繕の実施時期・周期の目安 一般的に12年周期で実施されることが多いですが、これには国土交通省のガイドラインの影響や、特定建築物定期調査における全面打診調査の義務化、塗膜などの劣化を考慮していることなどが理由として挙げられます。 しかし、大規模修繕の実施時期は、マンションの具体的な劣化状況に応じて前後することがあります。 まずは築10年目に行う初回診断で、正確な劣化状態をしっかり把握し、その後…

マンション大規模修繕、「12年ごと」とよく聞きますが、本当にそれがベストタイミングなのでしょうか? 「もう少し先に延ばせるのでは?」 「費用を抑えつつ資産価値も守りたい」 と、管理組合の理事やオーナー様なら、誰もが悩むポイントです。 時期の見極めは、建物の寿命や将来のコストにも関わる重要な判断です。 この記事では、最適なタイミングを見極めるための具体的な方法を、分かりやすく解説します。 一般的な周…

マンションをお持ちの方であれば、 「大規模修繕はいつ頃やるものなの?」 「費用はどれくらい見ておけばいいの?」 「工事中の暮らしはどうなるんだろう?」 といった疑問や不安を感じたことがあるのではないでしょうか。 十数年に一度の大きな出来事ですから、あらかじめ全体像をしっかりつかんでおくことが大切です。 この記事では、マンション大規模修繕の基本的な知識から、費用の相場、工事にかかる期間、具体的な工…

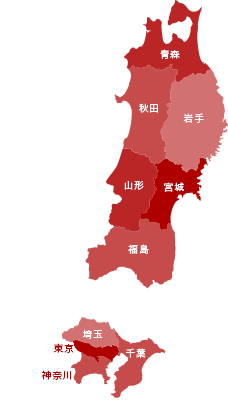

仙台市を中心にその他のエリアも施工対応!

東北6県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)

および首都圏(千葉県、神奈川県、埼玉県、東京都)