工場の修繕 | 業者はどうやって選ぶ?信頼できる業者の選び方と注意点

工場の修繕は、マンションなどの一般的な建物とは異なり、特有の設備や安全管理や生産ラインに与える影響、高くなりがちな費用など、考慮すべきことが複数あります。 こういった理由から、業者選定が非常に重要になってくるため、悩ましい問題かと思います。 しかし、避けたいのは、「費用が安いから」という理由だけで選んでしまうことです。 弊社でも、85%のコスト削減を実現できた事例もありますが、それにはしっかりとした…

工場の修繕は、マンションなどの一般的な建物とは異なり、特有の設備や安全管理や生産ラインに与える影響、高くなりがちな費用など、考慮すべきことが複数あります。 こういった理由から、業者選定が非常に重要になってくるため、悩ましい問題かと思います。 しかし、避けたいのは、「費用が安いから」という理由だけで選んでしまうことです。 弊社でも、85%のコスト削減を実現できた事例もありますが、それにはしっかりとした…

2024.04.15

大規模修繕の実施時期・周期の目安 一般的に12年周期で実施されることが多いですが、これには国土交通省のガイドラインの影響や、特定建築物定期調査における全面打診調査の義務化、塗膜などの劣化を考慮していることなどが理由として挙げられます。 しかし、大規模修繕の実施時期は、マンションの具体的な劣化状況に応じて前後することがあります。 まずは築10年目に行う初回診断で、正確な劣化状態をしっかり把握し、その後…

工場の大規模修繕工事は、通常の建物工事とは異なり、生産活動を続けながら行うため、工場特有のリスクや複雑さがあります。その中でも特に重要なのが「安全対策」です。 工場内では重機械や有害物質が稼働しているため、修繕作業中に作業員や従業員の安全を確保しなければなりません。また、生産ラインが稼働している場合には、その影響を最小限に抑えることも重要です。 この記事では、工場オーナーのみなさまに、安全対策の…

2024.04.23

修繕と改修の違いとは?違いを一覧表で解説 修繕は劣化した建物を元の状態に戻す事であるのに対して、改修は建物をよりアップグレードさせる事である。といった違いがあります。 用語 定義 具体例 修繕 (しゅうぜん) 建物や設備が劣化した際、元の状態またはそれに近い状態へ回復させる工事。 外壁塗装、防水工事 改修 (かいしゅう) 建物の性能や機能をグレードアップさせる工事。 耐震補強、…

工場を長く効率的に稼働させるためには、建物や設備の老朽化に早めに気づき、必要な対応を取ることが大切です。雨漏りや床の劣化、屋根材の腐食などをそのまま放置すると、大きな修繕が必要になり、結果的にコストがかさむこともあります。 では、実際に、どんなことが原因で修繕に至るケースが多いのか気になりませんか? この記事では、弊社にご依頼いただく際のきっかけとなる工場や倉庫の修繕・改修の原因をランキング形式…

2024.04.30

足場の種類と特徴 くさび式足場(ビケ足場) くさび式足場は、鋼管を支柱として一定間隔で立て、水平材や斜材をくさび状の金具で固定する足場です。低層から中層の建物に適しており、組み立てや解体が比較的容易で、複雑な形状の建物にも対応できるのが特徴です。また、コストパフォーマンスにも優れています。ただし、設置にはある程度のスペースが必要となります。 枠組み足場 枠組み足場は、溶接された鉄製の建枠を主要部…

2024.11.26

工場や倉庫の修繕・改修でもっとも多い原因が何かご存じですか? 実は、「雨漏り」が原因でご依頼いただくケースがもっとも多いのです。 雨漏りを放置してしまうと、製品や設備へのダメージ、建物全体の劣化など、深刻な問題に発展する可能性があります。 さらに、修繕のタイミングを逃せば、費用も被害も大きくなる一方です。 この記事では、工場・倉庫の雨漏り原因から、すぐに実践できる応急処置、そしてカバー工法や葺き…

2024.05.16

ゆうき総業仙台支店長の八鍬でございます。 近頃は気温が上がったり下がったりと落ち着かない季節です。朝方は冷え込みますので、身体に気を遣い乗り越えて行きましょう‼️ さて、現在進行中の工事現場の一部をご紹介させて頂きます。 こちらは某新築分譲マンション、土間打設中の写真になります。 安全第一で作業を進めております。 工事部の皆さん、大変お疲れ様です。 これからも工事の様子などを上げて行…

工場や倉庫で「床にヒビが入っている」「滑りやすくなっていて危ない」と感じたことはありませんか? ヒビ割れや傷、粉塵が目立つ床は、作業効率が下がり、安全性にも影響を与えます。 しかし、「費用はどのくらいかかるのか」「稼働を止めずに工事できるのか」など、という疑問を持った方も多いと思います。 この記事では、工場・倉庫の床修繕に用いられる塗床工事について、 床劣化が重要な理由・リスク 代表…

2024.06.12

大規模修繕を依頼する際、「コンサルタント」という言葉をよく耳にしますよね。そもそも建物の修繕におけるコンサルタントとは何をする人なのでしょうか?本記事では大規模修繕におけるコンサルタントの役割やコンサルタントとしてサポートしてくれる領域まで詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください! そもそも「施工業者ってどういう基準で決めるの…?」と感じている方は、ぜひ下記記事もあわせてご覧ください。…

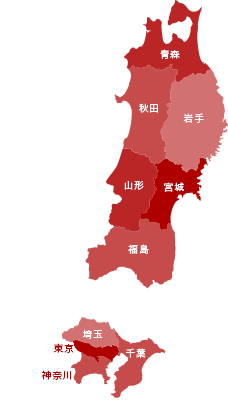

仙台市を中心にその他のエリアも施工対応!

東北6県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)

および首都圏(千葉県、神奈川県、埼玉県、東京都)